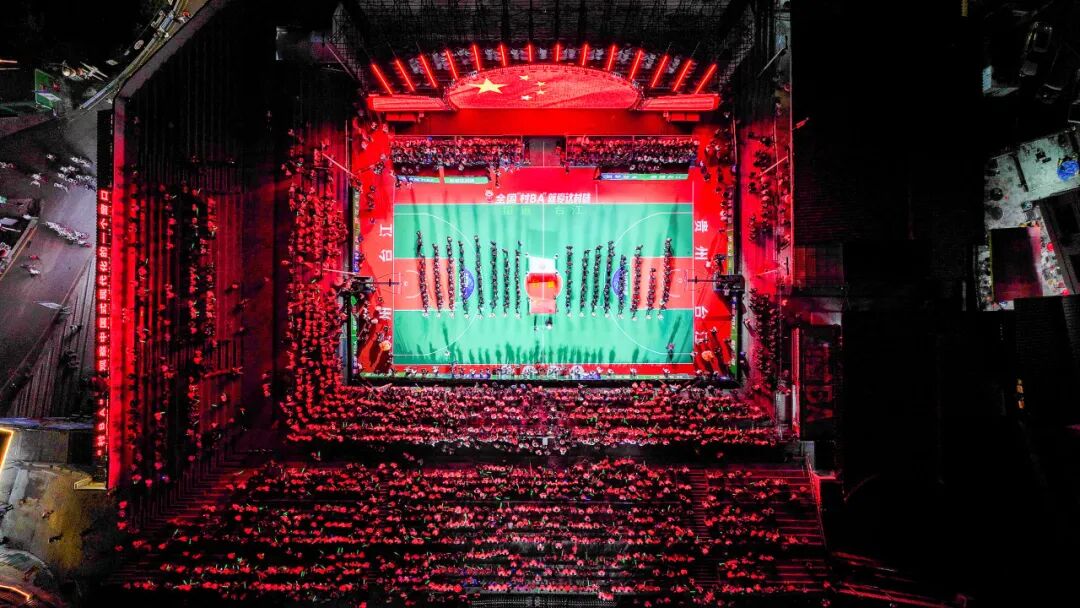

从人头攒动的北京WTT大满贯赛场到著名的中国网球公开赛;从黔东南“村巴”激烈争夺的篮球场,到“苏超”半文化旅游消费。体育消费迎来发展机遇。今年9月,国务院办公厅印发《关于释放体育消费潜力进一步促进体育产业高质量发展的意见》,明确加快构建体育现代产业体系,不断强化体育消费,增强体育产业整体实力和竞争力。到2030年,培育一批具有世界影响力的体育产业和体育赛事,体育产业发展水平显着提升,总规模突破7万亿元。体育赛事层出不穷,忽视了人们的参与热情。随着“去城市看比赛”旅游方式的兴起,体育赛事不再只是竞技的舞台,而成为拉动消费、活跃城市经济的重要引擎。 10月12日,在贵州省台江县大班村,大地六彩2025全国和美农村篮球比赛(村BA)决赛开幕式。赛事主办方提供 10月12日,2025年全国和谐乡村篮球比赛(“村BA”)决赛在贵州省台江县大班村拉开帷幕。在大班村,“村BA”从单纯的篮球比赛发展成为集农产品展销、非遗体验、旅游推广等为一体的综合平台,村民人均年收入从2022年前的14000多元增长到2022年的14000多元。今天超过24000元。北京体育大学教授肖书红在接受人民财经采访时表示,“融合消费”的主要力量在于价值的改变。 “BA村”将体育赛事与农产品展销、非物质文化遗产展示、旅游推广相结合,打造1+12价值链。 “体育+”带来诸多价值。近年来,不少地区纷纷探索适合自身资源禀赋的“体育+”发展道路。哈尔滨市探索“体育+”融合模式,连接商圈、商家、公共服务平台等多个主体,在商圈设立体质测试点。参与者完成测试后,可以获得体彩券、商圈虚拟消费券等奖励,形成“测试-跟随-消费”的良性循环。位于日照市在黄海之滨,用高频次、高规格的赛事催生了消费消费渠道,让“赛事日照之旅”从概念变成了痴迷。据统计,今年,日照将举办省级赛事70余场,不仅直接带动经济效益2.42亿元,还产生综合效益6.86亿元。 “赛事赋能全球旅游”的路越走越宽。群众体育赛事热情持续高涨。在“苏超”的带动下,“湘超”、“渝超”、“川超”、“辽超”纷纷加入群众足球竞赛版图。据统计,全国至少有10个省、自治区、直辖市举办过城市联赛。然而,丰富的背后却存在活动内容同质化、活动内容同质化等现象。经营模式逐渐显现。在肖书红看来,中国地域广阔,体育消费需要因地制宜发展。避免同质化竞争的关键是挖掘当地独特的文化和资源禀赋。他表示,“乡村BA”的成功源于深厚的篮球传统和文化根源。实现了“网红”到“千古名声”,从飞盘、桨板到“村BA”、“城超”,体育消费热点不断涌现。然而,如何实现从“网红”到“永成名气”的转变,打造具有长久生命力的体育消费IP,也是各领域需要共同应对的课题。肖书红认为,要实现从“网红”到“长青网红”的转变,主要需要解决四个问题:清晰的商业模式、完整的产业链、人才培养体系以及无形资产价值的开发。 “体育消费不是简单的买卖关系,而是共同创造价值的过程。企业提供精彩内容,消费者奖励参与热情,共同推动产业升级和城市发展。”他强调。对于赛事经济可持续发展,国家体育总局体育经济司司长杨雪娟在此前通报中表示,要深入挖掘赛事与文化融合潜力,推出更多文化创意、人物、数字藏品等,同时推动赛事与旅游深度融合,充分发挥“一日观赛、多日停留”的特点,强化“门票经济”效应。

从人头攒动的北京WTT大满贯赛场到著名的中国网球公开赛;从黔东南“村巴”激烈争夺的篮球场,到“苏超”半文化旅游消费。体育消费迎来发展机遇。今年9月,国务院办公厅印发《关于释放体育消费潜力进一步促进体育产业高质量发展的意见》,明确加快构建体育现代产业体系,不断强化体育消费,增强体育产业整体实力和竞争力。到2030年,培育一批具有世界影响力的体育产业和体育赛事,体育产业发展水平显着提升,总规模突破7万亿元。体育赛事层出不穷,忽视了人们的参与热情。随着“去城市看比赛”旅游方式的兴起,体育赛事不再只是竞技的舞台,而成为拉动消费、活跃城市经济的重要引擎。 10月12日,在贵州省台江县大班村,大地六彩2025全国和美农村篮球比赛(村BA)决赛开幕式。赛事主办方提供 10月12日,2025年全国和谐乡村篮球比赛(“村BA”)决赛在贵州省台江县大班村拉开帷幕。在大班村,“村BA”从单纯的篮球比赛发展成为集农产品展销、非遗体验、旅游推广等为一体的综合平台,村民人均年收入从2022年前的14000多元增长到2022年的14000多元。今天超过24000元。北京体育大学教授肖书红在接受人民财经采访时表示,“融合消费”的主要力量在于价值的改变。 “BA村”将体育赛事与农产品展销、非物质文化遗产展示、旅游推广相结合,打造1+12价值链。 “体育+”带来诸多价值。近年来,不少地区纷纷探索适合自身资源禀赋的“体育+”发展道路。哈尔滨市探索“体育+”融合模式,连接商圈、商家、公共服务平台等多个主体,在商圈设立体质测试点。参与者完成测试后,可以获得体彩券、商圈虚拟消费券等奖励,形成“测试-跟随-消费”的良性循环。位于日照市在黄海之滨,用高频次、高规格的赛事催生了消费消费渠道,让“赛事日照之旅”从概念变成了痴迷。据统计,今年,日照将举办省级赛事70余场,不仅直接带动经济效益2.42亿元,还产生综合效益6.86亿元。 “赛事赋能全球旅游”的路越走越宽。群众体育赛事热情持续高涨。在“苏超”的带动下,“湘超”、“渝超”、“川超”、“辽超”纷纷加入群众足球竞赛版图。据统计,全国至少有10个省、自治区、直辖市举办过城市联赛。然而,丰富的背后却存在活动内容同质化、活动内容同质化等现象。经营模式逐渐显现。在肖书红看来,中国地域广阔,体育消费需要因地制宜发展。避免同质化竞争的关键是挖掘当地独特的文化和资源禀赋。他表示,“乡村BA”的成功源于深厚的篮球传统和文化根源。实现了“网红”到“千古名声”,从飞盘、桨板到“村BA”、“城超”,体育消费热点不断涌现。然而,如何实现从“网红”到“永成名气”的转变,打造具有长久生命力的体育消费IP,也是各领域需要共同应对的课题。肖书红认为,要实现从“网红”到“长青网红”的转变,主要需要解决四个问题:清晰的商业模式、完整的产业链、人才培养体系以及无形资产价值的开发。 “体育消费不是简单的买卖关系,而是共同创造价值的过程。企业提供精彩内容,消费者奖励参与热情,共同推动产业升级和城市发展。”他强调。对于赛事经济可持续发展,国家体育总局体育经济司司长杨雪娟在此前通报中表示,要深入挖掘赛事与文化融合潜力,推出更多文化创意、人物、数字藏品等,同时推动赛事与旅游深度融合,充分发挥“一日观赛、多日停留”的特点,强化“门票经济”效应。