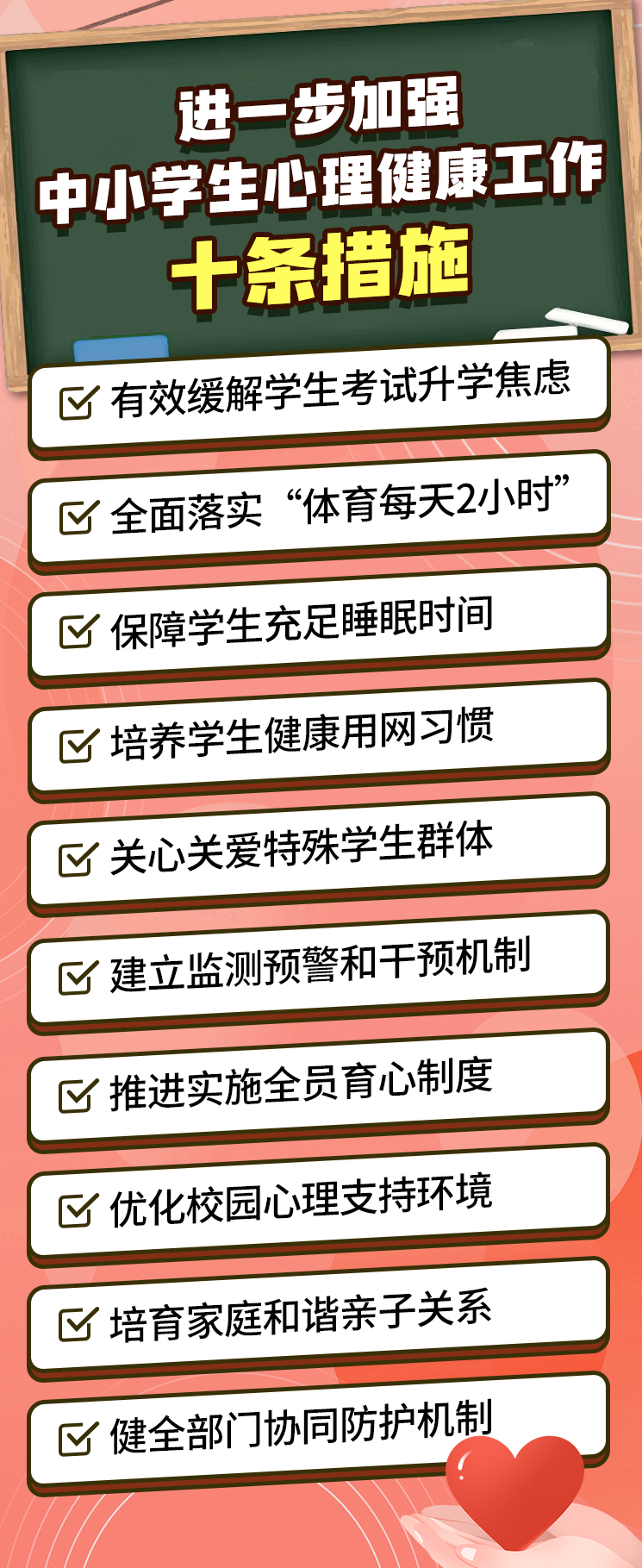

进一步加强中小学生心理健康工作十步措施 为落实健康教育理念,进一步提高中小学生心理健康工作水平,根据中小学生心理健康呈现的特点和存在的问题,制定了以下工作步骤。 1、有效缓解学生考试、升学的焦虑。减轻学生过多的作业负担,严格控制书面作业总量,严禁布置机械重复性、惩罚性作业,鼓励每周设立“无作业日”。规范考试管理,减少日常考试频次,适当设置考试难度,不按考试成绩对学生进行排名。巩固校外培训管理成果,继续严控校内学科培训义务教育阶段,规范非学科训练,加强学科隐形多元化训练的预防和管理。有序推进中考改革,加快扩大学校高中招生质量指标,开展均衡招生试点,缓解学生和家长升学焦虑。全面实施中小学安全与健康课程指南,每月至少开展一次综合教育技能活动,加强学生生命教育、青少年教育和失败学习,提高学生适应环境、调节情绪、应对压力等能力,增强心理韧性和心理免疫力。 2、全面落实“每天2小时体育课”。全面提升身体动作综合时间中小学学生每天不少于2小时的活动时间,保证所有义务教育阶段的学生都能按照规定的上课时间进行体育锻炼,普遍开展“班级竞赛”、“GR竞赛”等全方位体育竞赛,打造“汗趣”体育课。鼓励学校与社区合作开辟周边运动场地,为学生放学后进行体育锻炼提供空间。鼓励推行“课间15分钟”,扩大学生课间活动时间,培育课后体育服务项目,增加学生活动时间。开展健康学校建设试点,探索全面解决学生近视、肥胖、心理健康等身心健康突出问题的有效机制和模式。 3. 确保学生有充足的睡眠。调整学校是有道理的ol 通勤时间,ang 学生不需要提前到达学校参加综合教学活动。有条件的学校要保证学生有规定的午休时间。通过多种渠道普及科学睡眠知识,指导家长制定科学的作息时间和作息时间,教导学生养成睡眠卫生习惯,保证每天充足的睡眠时间。严格执行睡眠管理规定,坚决杜绝加班学习等违法行为,防止过度学业、无序竞争占用睡眠时间。将学生的睡眠状况纳入学生健康的身体监测和监测系统的教育质量评估中。 4.培养学生健康的网络使用习惯。加强学生网络文学教育,培养学生网络安全和网络法律意识,帮助学生培养良好的实习生等使用习惯。规范学生携带到校智能终端产品管理,严禁携带手机等电子产品进入教室。鼓励学生和家长共同努力“停止屏幕行动”,减少对互联网的过度依赖。配合有关部门落实网站平台管理职责,优化算法推荐机制,禁止推送各类威胁学生心理健康的信息,坚决杜绝“廉价出售”、“煽动参与”等违法行为。持续净化未成年人网络环境,推广应用“未成年人模式”,加强动漫、短视频、微短剧、网络综艺、网络游戏、网络文学等管理。 5、关爱特殊群体学生。针对留守等特殊学生群体对儿童、流动儿童、孤儿、事实排斥儿童、单亲家庭儿童等,建立档案建卡,加强“一生政策”下的心理健康指导。在开学、评估、假期、补习等过程中,关注特殊群体学生的情绪和行为变化,有针对性地进行心理状态评估、个体心理疏导和情感关怀。与学生家长或监护人保持定期联系,每学期至少对特殊学生群体进行一次家访,保持心理和家庭关系的转变。深化实施“爱心妈妈”结对帮扶等行动,关爱困难留守儿童。支持寄宿学校改善生活条件,加强寄宿学生日常照顾和安全管理,提高学校管理人员和生活老师的关怀和服务水平s。六、健全监测预警和干预机制。推动建立全国心理健康监测预警研究体系,每年组织一次心理健康抽样监测。国家义务教育质量监测每年对学生心理健康状况和工作进度进行监测。推动和指导地方政府建立监测预警体系,健全精神卫生问题及时发现、预警和干预机制,推广分级应对模式。协调和标准化学生心理健康评估,每个学生通常每学年接受的心理评估不超过一次。七、推动落实全员教育制度。开展心理健康教育培训,增强教师“教思维”的意识和能力,将心理健康教育的有机内容融入到教学中。通过学科教学,提高心理行为识别和早期干预的能力。配备专职心理健康教师、校医、保健教师,定期开展职业技能培训,发挥专业引领作用。构建心理健康课堂教师、专兼职心理健康教师、精神科医生三级服务体系,进行接力服务。建立心理健康教育教学科研体系,县级教学科研机构配备心理教学科研人员。鼓励有条件的学校引进社会工作专业人才,提供心理社会支持服务。 8.优化校园心理支持环境。中小学实施“疫苗防护行动”,及时化解学生存在的矛盾,坚决预防处理所有类型的学生欺凌行为。开展“有序校园”“友爱班级”“温馨宿舍”建设,加强集体教育,营造团结友爱的集体氛围。充分发挥班干部(团员)、心理委员、宿舍主任等的作用,鼓励同伴帮助。学校一般建立心理健康、艺体、科技、技能、志愿服务等兴趣小组和学生俱乐部,定期组织集体活动,培养学生广泛的兴趣爱好,倡导“每个学生都有一个俱乐部”。利用人工智能等现代信息技术赋能学生心理健康工作,支持地方探索发展“人工智能心理助手”、“智能减压室”,为学生提供心理问题早期识别、即时心理支持和情绪疏导。ng。加强教师心理健康支持体系建设,减轻教师工作负担,为教职员工提供及时的心理调节和情感关怀。鼓励社会力量和专业医疗机构支持有条件的人员参加心理咨询培训。 9、培养健康的家庭亲子关系。支持学校继续加强“教学联盟”建设,家校密切配合,每学期通过家长会、家长学校、家长班、家访等方式组织至少2次家庭教育指导活动,将心理健康作为教学内容,引导家长多陪伴、多关爱,着力培养孩子身心健康。加强对学生进步的监测和评价,定期向家长反馈,帮助家长及时了解情况,重点与儿童家属就离开巴塔等困难进行沟通,共同提供关爱和保护。配合妇联、相关工委等部门,加强社区家庭教育指导,广泛开展基本健康知识和心理技能培训,提高家长心理健康素养,为子女健康成长营造和谐融洽的家庭环境。 10.完善部门协调保障机制。依托有关单位建设市、县中小学心理咨询中心,做好恢复后的知识普及、业务指导、心理咨询、师资培训等工作,并指导学校制定校园危机应急处置预案。充分发挥12355青少年服务台、12356心理援助热线作用。协作与民政、卫生、共青团少先队、妇联等共同搭建心理社区服务平台,支持社会工作专业人员、志愿者等开展儿童青少年心理健康服务。与宣传、卫生、科技协会等合作,加强心理健康知识的欣赏、心理问题的展示和识别,提高宣传引导的专业性、科学性,为全社会关心学生心理健康创造良好环境。 (央视记者 高晨元)

进一步加强中小学生心理健康工作十步措施 为落实健康教育理念,进一步提高中小学生心理健康工作水平,根据中小学生心理健康呈现的特点和存在的问题,制定了以下工作步骤。 1、有效缓解学生考试、升学的焦虑。减轻学生过多的作业负担,严格控制书面作业总量,严禁布置机械重复性、惩罚性作业,鼓励每周设立“无作业日”。规范考试管理,减少日常考试频次,适当设置考试难度,不按考试成绩对学生进行排名。巩固校外培训管理成果,继续严控校内学科培训义务教育阶段,规范非学科训练,加强学科隐形多元化训练的预防和管理。有序推进中考改革,加快扩大学校高中招生质量指标,开展均衡招生试点,缓解学生和家长升学焦虑。全面实施中小学安全与健康课程指南,每月至少开展一次综合教育技能活动,加强学生生命教育、青少年教育和失败学习,提高学生适应环境、调节情绪、应对压力等能力,增强心理韧性和心理免疫力。 2、全面落实“每天2小时体育课”。全面提升身体动作综合时间中小学学生每天不少于2小时的活动时间,保证所有义务教育阶段的学生都能按照规定的上课时间进行体育锻炼,普遍开展“班级竞赛”、“GR竞赛”等全方位体育竞赛,打造“汗趣”体育课。鼓励学校与社区合作开辟周边运动场地,为学生放学后进行体育锻炼提供空间。鼓励推行“课间15分钟”,扩大学生课间活动时间,培育课后体育服务项目,增加学生活动时间。开展健康学校建设试点,探索全面解决学生近视、肥胖、心理健康等身心健康突出问题的有效机制和模式。 3. 确保学生有充足的睡眠。调整学校是有道理的ol 通勤时间,ang 学生不需要提前到达学校参加综合教学活动。有条件的学校要保证学生有规定的午休时间。通过多种渠道普及科学睡眠知识,指导家长制定科学的作息时间和作息时间,教导学生养成睡眠卫生习惯,保证每天充足的睡眠时间。严格执行睡眠管理规定,坚决杜绝加班学习等违法行为,防止过度学业、无序竞争占用睡眠时间。将学生的睡眠状况纳入学生健康的身体监测和监测系统的教育质量评估中。 4.培养学生健康的网络使用习惯。加强学生网络文学教育,培养学生网络安全和网络法律意识,帮助学生培养良好的实习生等使用习惯。规范学生携带到校智能终端产品管理,严禁携带手机等电子产品进入教室。鼓励学生和家长共同努力“停止屏幕行动”,减少对互联网的过度依赖。配合有关部门落实网站平台管理职责,优化算法推荐机制,禁止推送各类威胁学生心理健康的信息,坚决杜绝“廉价出售”、“煽动参与”等违法行为。持续净化未成年人网络环境,推广应用“未成年人模式”,加强动漫、短视频、微短剧、网络综艺、网络游戏、网络文学等管理。 5、关爱特殊群体学生。针对留守等特殊学生群体对儿童、流动儿童、孤儿、事实排斥儿童、单亲家庭儿童等,建立档案建卡,加强“一生政策”下的心理健康指导。在开学、评估、假期、补习等过程中,关注特殊群体学生的情绪和行为变化,有针对性地进行心理状态评估、个体心理疏导和情感关怀。与学生家长或监护人保持定期联系,每学期至少对特殊学生群体进行一次家访,保持心理和家庭关系的转变。深化实施“爱心妈妈”结对帮扶等行动,关爱困难留守儿童。支持寄宿学校改善生活条件,加强寄宿学生日常照顾和安全管理,提高学校管理人员和生活老师的关怀和服务水平s。六、健全监测预警和干预机制。推动建立全国心理健康监测预警研究体系,每年组织一次心理健康抽样监测。国家义务教育质量监测每年对学生心理健康状况和工作进度进行监测。推动和指导地方政府建立监测预警体系,健全精神卫生问题及时发现、预警和干预机制,推广分级应对模式。协调和标准化学生心理健康评估,每个学生通常每学年接受的心理评估不超过一次。七、推动落实全员教育制度。开展心理健康教育培训,增强教师“教思维”的意识和能力,将心理健康教育的有机内容融入到教学中。通过学科教学,提高心理行为识别和早期干预的能力。配备专职心理健康教师、校医、保健教师,定期开展职业技能培训,发挥专业引领作用。构建心理健康课堂教师、专兼职心理健康教师、精神科医生三级服务体系,进行接力服务。建立心理健康教育教学科研体系,县级教学科研机构配备心理教学科研人员。鼓励有条件的学校引进社会工作专业人才,提供心理社会支持服务。 8.优化校园心理支持环境。中小学实施“疫苗防护行动”,及时化解学生存在的矛盾,坚决预防处理所有类型的学生欺凌行为。开展“有序校园”“友爱班级”“温馨宿舍”建设,加强集体教育,营造团结友爱的集体氛围。充分发挥班干部(团员)、心理委员、宿舍主任等的作用,鼓励同伴帮助。学校一般建立心理健康、艺体、科技、技能、志愿服务等兴趣小组和学生俱乐部,定期组织集体活动,培养学生广泛的兴趣爱好,倡导“每个学生都有一个俱乐部”。利用人工智能等现代信息技术赋能学生心理健康工作,支持地方探索发展“人工智能心理助手”、“智能减压室”,为学生提供心理问题早期识别、即时心理支持和情绪疏导。ng。加强教师心理健康支持体系建设,减轻教师工作负担,为教职员工提供及时的心理调节和情感关怀。鼓励社会力量和专业医疗机构支持有条件的人员参加心理咨询培训。 9、培养健康的家庭亲子关系。支持学校继续加强“教学联盟”建设,家校密切配合,每学期通过家长会、家长学校、家长班、家访等方式组织至少2次家庭教育指导活动,将心理健康作为教学内容,引导家长多陪伴、多关爱,着力培养孩子身心健康。加强对学生进步的监测和评价,定期向家长反馈,帮助家长及时了解情况,重点与儿童家属就离开巴塔等困难进行沟通,共同提供关爱和保护。配合妇联、相关工委等部门,加强社区家庭教育指导,广泛开展基本健康知识和心理技能培训,提高家长心理健康素养,为子女健康成长营造和谐融洽的家庭环境。 10.完善部门协调保障机制。依托有关单位建设市、县中小学心理咨询中心,做好恢复后的知识普及、业务指导、心理咨询、师资培训等工作,并指导学校制定校园危机应急处置预案。充分发挥12355青少年服务台、12356心理援助热线作用。协作与民政、卫生、共青团少先队、妇联等共同搭建心理社区服务平台,支持社会工作专业人员、志愿者等开展儿童青少年心理健康服务。与宣传、卫生、科技协会等合作,加强心理健康知识的欣赏、心理问题的展示和识别,提高宣传引导的专业性、科学性,为全社会关心学生心理健康创造良好环境。 (央视记者 高晨元)